Die Geschichte des gebürtigen Wieners Ernst Frey ist außergewöhnlich: Ende der 30er Jahre muss er aus Österreich fliehen, kommt dann nach Frankreich, wo er sich der Fremdenlegion anschließt und als Freiwilliger in Indochina landet. In Viet Nam kämpft er schließlich unter Ho Chi Minh für die Unabhängigkeit des südostasiatischen Landes.

Von Sarah Heftberger

Als Ernst Frey 1915 in Wien geboren wird, herrscht seit einem Jahr der Erste Weltkrieg. Dem Geburtsschein nach ist Frey Jude – er selbst fühlt sich aber nie als solcher. In einer kleinen Wohnung in Wien wächst er die ersten drei Jahre ohne seinen Vater auf – dieser muss an der Front kämpfen. Als er zurückkehrt, ist er für Frey ein Fremder, an dessen Anwesenheit er sich erst gewöhnen muss.

Die politische Polarisierung der 20er Jahre erlebt er als junger Bub mit. Er ist 12, als der Justizpalast brennt. Ein Schild vor einer Berghütte ist ein unheilvolles Vorzeichen: Hunden und Juden ist der Zutritt verboten. Die Weltwirtschaftskrise vernichtet das Vermögen der Familie, sein Vater – ein Sozialdemokrat – muss die Rahmenfabrik des Onkels verkaufen und erwirbt stattdessen eine Parfümerie, Ernst Frey selbst gibt Nachhilfe, um die Familie finanziell zu unterstützen.

Immer intensiver verspürt er das Bedürfnis, sich politisch zu engagieren – besonders gegen die Faschisten. Nach den Februarkämpfen 1934 findet er beim Kommunistischen Jugendverband Anschluss. Für die Matura hat er keinen Kopf, der Direktor teilt ihm hämisch mit, dass er nun von allen Mittelschulen Österreichs ausgeschlossen sei. Als Externist maturiert er später trotzdem und schreibt sich danach an der Technischen Hochschule ein. Sein politisches Engagement bringt ihn jedoch immer wieder ins Gefängnis. Erst mit der von Schuschnigg erlassenen Amnestie von 1936 kommt er wieder frei.

Dann zieht Hitler im März 1938 in Wien ein. Kurz darauf wird Freys Mutter auf offener Straße über mehrere Stunden gedemütigt und beschimpft. Das Juweliergeschäft kann die Familie so nicht mehr weiterführen. Auch seine Schwester Trude, eine Schauspielerin, verliert ihre Engagements. Ernst Frey selbst erhält bald einen Brief von den Nazis, die ihm ein Ultimatum stellen: entweder er verlässt Österreich oder er wird verhaftet.

Auf der Flucht

Am 19. April beginnt seine Flucht. Er macht sich auf den Weg nach Vorarlberg, sein erster Versuch, in die Schweiz zu gelangen, misslingt ihm. Er wird von Grenzpostenbeamten festgenommen, kommt erst nach drei Monaten frei und muss eine eidesstattliche Erklärung unterschreiben: „Ich, der Jude Ernst Frey, verpflichte mich, das Hoheitsgebiet des Großdeutschen Reiches freiwillig innerhalb von 24 Stunden zu verlassen und nie mehr deutschen Boden zu betreten“.

Schließlich schafft er es in die Schweiz, nach St. Gallen, wo ihn die hiesige jüdische Gemeinde aufnimmt. Dort trifft er zufällig eine alte Genossin, die ihm hilft, nach Frankreich zu gelangen. Ohne Pass, ohne Papiere, ohne Visum. In Paris kommt er gerade so über die Runden, ehe er entscheidet, sich der Fremdenlegion anzuschließen. Er verpflichtet sich für fünf Jahre und wird bald als Legionär 78.502 nach Algerien geschickt, wo er eine militärische Ausbildung erhält. Mit seiner Familie ist er per Brief in Kontakt, seine Eltern berichten, dass sie nach Abessinien fliehen wollen, seine Schwester suche um ein Visum in Großbritannien an.

Ende 1940 erreicht ihn der Aufruf der französischen Armee, die Freiwillige für Indochina sucht. Frey meldet sich und kommt am 1. Juli 1941, nach einer 106-tägigen Reise, in Saigon an. Er wird der Schatzmeisterei in Vietri im Norden Viet Nams zugeteilt. Dort trifft er auf Gleichgesinnte, mit denen er die erste und vermeintlich einzige kommunistische Zelle innerhalb der Fremdenlegion gründet. Bald schafft diese es, Kontakt mit den vietnamesischen Kommunisten aufzunehmen.

Doch dann geraten Frey und seine Kameraden in japanische Kriegsgefangenschaft. Er überlebt gerade so eine Gelbsuchterkrankung, die brutale Zwangsarbeit erschöpft ihn zutiefst. Im August 1945 werden die Japaner mit dem Abwurf zweier Atombomben auf Nagasaki und Hiroshima durch die USA zur Kapitulation gezwungen.

Am 2. September ruft die vietnamesische Unabhängigkeitsbewegung Viet Minh die Demokratische Republik Vietnam aus, Präsident der neuen Regierung und Anführer der Bewegung ist der berühmte Ho Chi Minh. Frankreich will die Unabhängigkeit nicht anerkennen, der Indochinakrieg beginnt.

Unter Ho Chi Minh für die Unabhängigkeit Viet Nams

Frey ist sich sicher: er will für die Viet Minh kämpfen. Schnell dringt er in die innersten Zirkel der Kommunisten vor, wo er völlig unerwartet auf seinen früheren guten Freund Phong trifft, der es bis zum höchsten Parteifunktionär neben Ho Chi Minh gebracht hat und als „Truong Chinh“ einer der führenden Theoretiker der Partei ist. Er stellt Frey zwei weitere Mitglieder des Exekutivkomitees vor, von denen alle wichtigen Entscheidungen ausgehen: Pham Van Dong, zuständig für Propaganda, und Vo Nguyen Giap, militärischer Führer der Viet Minh Truppen. Schon bald arbeiten Frey und seine Kameraden unter Pham Van Dong und Giap.

Ihre erste Aufgabe ist es, eine französischsprachige Zeitung herauszubringen, außerdem verfasst Frey militärische Fachstudien für Giap. Dieser fragt ihn bald, ob er die Ausbildung der unerfahrenen Soldaten der Viet Minh übernehmen könne. Frey stimmt zu, entwirft sogleich einen Ausbildungsplan. 70 Tage hat er Zeit, um aus Zivilisten Offiziere zu machen. „Die Ausbildungstage waren lang, was mir aber nichts ausmachte. Ich war so glücklich wie schon lange nicht mehr (…)“, so Frey in seinen Memoiren.

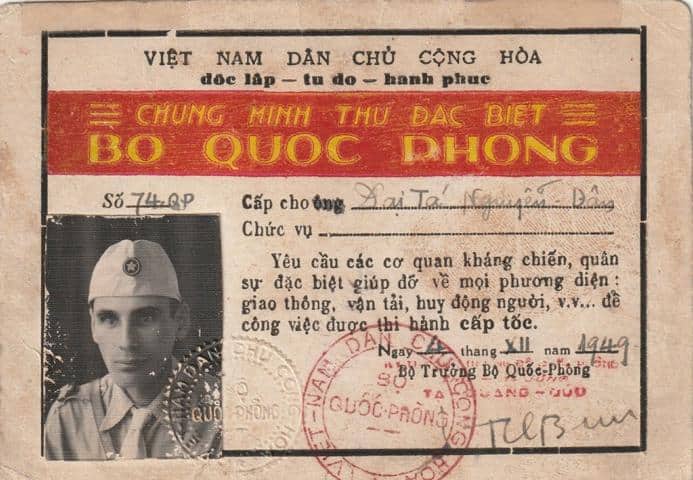

Im Juni 1946 soll er mit seinen Männern den Pass An Khe verteidigen. Für seine Anstrengungen wird er zum Oberst befördert und erhält einen neuen Namen: Nguyen Dan. „Ich war sprachlos, aber die Freude war noch größer als die Überraschung. Ich war 31 Jahre alt, und ich war Oberst Nguyen Dan, ein Oberst der vietnamesischen Armee.“

Von der Beförderung motiviert, beginnt er, intensiv Vietnamesisch zu lernen, eine Sprache, die ihm anfangs „genauso undurchdringlich wie der tropische Dschungel erschien“.

Die Kämpfe gehen indes weiter, es ist ein vor und zurück – und dann droht die endgültige Abspaltung Südvietnams vom Norden. Um das zu verhindern, soll eine gemeinsame Konferenz einberufen werden. An der Spitze des Treffens: Ho Chi Minh höchstpersönlich.

Vier Jahre nachdem Frey Mitglied der KPI wurde, trifft er damit zum ersten Mal auf „Onkel Ho“. „Präsident Ho Chi Minh, der an einem Tisch saß, blickte von seinen Papieren auf, erhob sich und kam mir zur Begrüßung entgegen. Er sah genau so aus, wie ich ihn von Bildern kannte; braune, schlichte Bauernkleidung aus Kaliko, nackte Füße in einfachen Sandalen, ein schütterer, langer Ziegenbart und intelligente, sanftmütige Augen. Für sein Alter – er war immerhin schon 58 Jahre alt – bewegte er sich sehr flink und geschmeidig“, erinnert sich Frey später. Nachdem Ho Chi Minh ihm eine Zigarette anbietet, sagt er: „Giap und Truong Chinh haben mich immer über dich informiert. Ich freue mich, dass du mit uns zusammenarbeitest.“

Kehrtwende & Rückkehr

Das Treffen – von dem Frey immerhin ein Foto bleibt – ändert aber nichts daran, dass er sich mehr und mehr von der Partei entfremdet. Die vietnamesische Revolution beginne, die eigenen Kinder zu fressen, schreibt er, als die ersten Gefangenenlager gegründet werden. Der Wiener Soldat wird ins Bergland nordöstlich von Quang Ngai geschickt, wo er auf die Ankunft ominöser Flugzeuge aus China oder der Sowjetunion warten soll. In der Abgeschiedenheit beginnen seine Gedanken unaufhaltsam zu kreisen:

„Wie ein roter Faden zog sich ein Grundelement durch all meine Überlegungen, das Böse“. Die Bilder des Krieges, der Toten verfolgen ihn. „Ich wollte nicht mehr kommandieren, wollte keine Macht mehr haben. Und ich wollte nicht mehr leben.“ Eines Nachts zündet er eine Handgranate, doch außer einer Verletzung am kleinen Finger der rechten Hand und am Oberschenkel passiert ihm nichts. „(…)Ich war zum Leben verdammt“, schreibt er.

Die Kluft zwischen ihm und der Partei wird immer größer, auch der Führungskader bemerkt langsam, dass Frey sich nicht mehr mit ihrer Ideologie identifizieren kann. So erfüllen sie ihm 1950 bereitwillig seinen Wunsch, nach Österreich zurückzukehren. Ende des Jahres trifft noch ein Abschiedsschreiben von Ho Chi Minh bei ihm ein: der „Onkel“ wünsche ihm alles Gute.

Dann macht Frey sich auf in seine alte Heimat, ist monatelang unterwegs: mit Pferden, Autos, Eisenbahnen, Flugzeugen und zu Fuß. Schließlich kommt er am 25. Mai 1951 wieder in Wien an – und steht bei null. Seine Eltern und seine Tante sind tot, ermordet von den Nazis. Seine Schwester Trude ist nach England geflohen. Und hinter ihm liegen 13 Jahre voller romanhafter Erlebnisse, die ihn nie mehr loslassen werden. Um sie zu verarbeiten, wird er sie Jahre später zu Papier bringen – und bis zu seinem Tod 1994 versuchen, einen Verlag für seine 1200-seitigen Memoiren zu finden. Am Totenbett bittet er seine zwei Töchter: „Schaut, dass das Buch herauskommt“.